MEMO | Poder, política y plata: las funciones y las monedas del juego

Muchas veces se habla del poder como si fuera una cosa única. Pero ¿qué significa tener poder hoy? ¿Cómo se construye y para qué sirve? Este memo desarma su arquitectura en tres funciones y tres monedas, y propone un marco claro y concreto para decidir mejor en la campaña, en el gabinete o en la mesa de negociación.

Introducción

En política se repite con tono solemne que “hay que tener poder”. Pero pocas veces se descompone qué significa eso. ¿Poder para qué? ¿Cómo se consigue? ¿Qué se necesita para sostenerlo?

Confundir niveles de acción es uno de los errores más comunes en política. Hacer política, gestionar y acumular poder no son lo mismo: cada una responde a una lógica con tiempos, exigencias y herramientas propias. Sin esa distinción, se multiplican los diagnósticos fallidos, las decisiones erradas y las alianzas frágiles.

Este memo desarma ambas capas —las funciones del poder y las monedas que lo hacen posible—, muestra cómo se cruzan y ofrece un marco rápido para leer con qué se cuenta, qué falta y qué se juega en cada decisión.

1 | Tres funciones que no son intercambiables

1. Hacer política: construir sentido, dirección y comunidad

Hacer política no es solamente militar ni hacer campaña. Es marcar un rumbo, fijar un objetivo y construir una narrativa que le dé sentido a las decisiones, que ordene las prioridades y convoque a sectores diversos en torno a una causa común. Es la que responde la pregunta más incómoda y más profunda: ¿para qué estamos haciendo esto?

Implica leer el momento, interpretar qué siente la sociedad, qué espera, qué teme y qué desea. Poner en palabras lo que está difuso. Dar legitimidad a lo que se hace.

Muchos gobiernos fracasan no por mala gestión, sino por falta de política: no logran construir el “para qué” de lo que hacen.

Sin esa brújula, los gobiernos se vuelven técnicos que ejecutan sin que nadie entienda por qué. Nadie marcha por una buena licitación, pero sí por una causa compartida.

2. Gestionar: transformar condiciones materiales

Gestionar es traducir decisiones en acciones. Es el arte de volver operativos los objetivos políticos: asignar recursos, diseñar políticas, coordinar equipos, resolver necesidades. Sin gestión, la política se queda en el discurso.

Requiere método, seguimiento, capacidad de ejecución y criterio para priorizar. Porque no todo se puede hacer al mismo tiempo, ni todo tiene el mismo peso.

3. Acumular poder: sostener y ampliar la capacidad de decidir

Un proyecto político puede tener buenas ideas y cuadros preparados, pero si no acumula poder, no gobierna: administra. Acumular poder es construir una base de sustentación estable y expandible que permita decidir con autonomía y sostener esa decisión en el tiempo. Eso exige tejer una red de alianzas, respaldos y recursos que combine legitimidad simbólica, organización territorial y capacidad de intervención sobre lo real.

Acumular poder también implica generar condiciones materiales: bancadas legislativas, presencia territorial, acceso a recursos, marcos institucionales. Es lo que permite que las decisiones trasciendan los escritorios.

● La política crea legitimidad (el para qué).

● La gestión traduce esa legitimidad en resultados (el cómo).

● Acumular poder es lo que protege el “para qué” y profundiza “cómo” cuando se lo necesita. (el con qué).

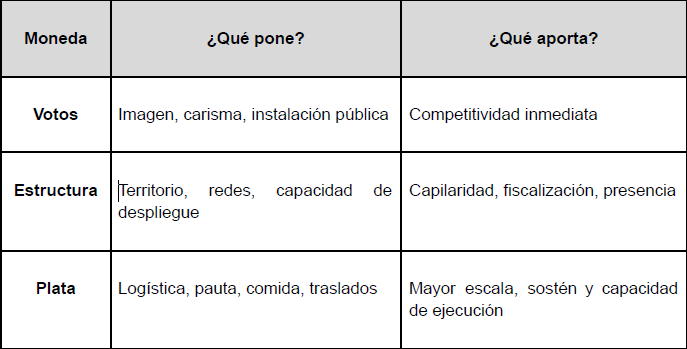

2 | Las monedas de cambio en la rosca electoral

Antes del gobierno, están los armados electorales. Ahí no se discuten funciones, sino monedas de cambio: votos, estructura y plata. Cada una tiene peso propio, y confundirlas suele salir caro.

1. Votos: capital simbólico y legitimidad de origen

Un candidato que posee intención de voto —por carisma, imagen pública o trayectoria— tiene un activo poderoso. Depende menos del aparato: puede mover las intenciones de voto por sí mismo. En una negociación política, eso pesa. Y la pregunta aparece rápido: ”Yo tengo un candidato ¿Vos que tenes?”

Ese capital simbólico genera valor porque aporta legitimidad de origen y competitividad electoral, dos condiciones clave en el juego del poder. Pero también tiene límites: si ese voto no se organiza, moviliza y fiscaliza, se diluye.

2. Estructura: capital organizativo y territorial

La estructura es menos vistosa, pero mucho más resistente. Intendentes, sindicatos, referentes barriales, militancia: esa red que garantiza que el mensaje baje, que la boleta llegue y que los votos se cuenten.

Muchos que no provienen del mundillo de la política consideran a las estructuras como aparatos vetustos, caros y clientelares. Hasta que lo necesitan —y no está— y descubren que sin esa trama invisible, una campaña no camina. Otros hacen lo contrario sobreactúan estructura para subir su precio en la negociación. Prometen fiscalización en todas las escuelas, presencia en cada localidad, músculo desplegado… y detrás hay apenas un puñado de personas con buena voluntad y grupos de WhatsApp.

La estructura también juega sus cartas: pide lugares en las listas, espacio para sus cuadros, participación en la gestión. Pide lo que cree que vale. Y si no se le reconoce, no sabotea: simplemente no aparece. Y sin estructura, no hay despliegue.

3. Plata: capital financiero

La tercera moneda es incómoda de nombrar, pero todos saben que circula. Sin financiamiento, no hay campaña posible: no hay traslados, no hay fiscales, no hay afiches, no hay pauta, ni comida. La política sin plata es pura intención.

Ahora bien, la pregunta es simple y brutal, ¿Por qué alguien invertiría en tu campaña?

La plata no aparece por simpatía: llega cuando hay expectativa de poder o acceso al Estado. Si no transmitís capacidad de decisión o de victoria, conseguirla se vuelve cuesta arriba. Quién financia entra al círculo de decisión: no por militancia, sino por necesidad. Y esa entrada tiene un precio —a veces explícito, a veces tácito—: lugares, agenda, blindajes, vetos. La plata no siempre condiciona, pero casi nunca es neutra.

3 | ¿Cómo se cruzan estos planos?

Cuando llega el momento de cerrar listas, repartir lugares y alinear lealtades, el poder se convierte en trueque. Se cruzan dos planos: el estratégico (qué queremos hacer) y el táctico (con qué lo podemos pagar).

Un outsider con 18 % exige el control de la campaña. Un sindicato ofrece fiscales y territorialidad. Un empresario financia la estructura. Cada actor pone sobre la mesa su moneda y espera que se le reconozca su valor. Si no hay reconocimiento mutuo, no hay acuerdo posible.

Negociar bien es saber tasar: ¿cuánto vale un punto de intención de voto ¿Cuánto cuesta fiscalizar una sección? ¿Qué implica aceptar financiamiento que después condiciona lugares o agenda? ¿Y cuál es el costo de no cerrar a tiempo?

El error más frecuente es mezclar planos. Creer que tener votos es tener poder. Que aportar plata garantiza obediencia. Que contar con estructura asegura hegemonía. Así se arman proyectos que no despegan, o se desarman en la primera tormenta.

Conclusión: el poder como sistema

El poder funciona como un sistema vivo: las funciones (política, gestión, acumulación) le dan sentido y mecánica. Las monedas (votos, estructura, financiamiento) definen el costo de entrada y la capacidad de resistencia. Cuando se confunden planos —o se sobrevalora la propia ficha ninguneando la ajena— el tablero se convierte en trampa.

Y ninguna de esas funciones arranca si antes no tasás con precisión lo que cada moneda realmente vale:

¿Cuánto pesa tu 18 % si nadie lo fiscaliza? ¿Cuántos votos reales sostiene ese gremio que exige un lugar? ¿Qué precio político tiene la chequera que hoy te financia y mañana te factura?

No responder a tiempo esas preguntas tiene consecuencias claras: perdés tiempo, perdés aliados… y terminás perdiendo poder.

Gobernar es alinear funciones con monedas, momento con propósito, y costo con beneficio. Negociar con lo que se tiene, sin perder de vista lo que se quiere. Quien no lo hace, termina gobernado por la urgencia o por la billetera ajena.

La próxima vez que te sientes a cerrar una campaña, un gabinete o una coalición, hacete estas preguntas: ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy dispuesto a ceder y qué no puedo permitirme perder?

Por: Augusto Ceraldi

Lic. en Ciencia Política